国家的财政收入是支撑政府运转、提供公共服务、推动社会发展的重要基础,其来源广泛且与每个公民的生活息息相关。以下4大核心收入来源配资交流,不仅体现了国家与社会的紧密联系,也藏着每个普通人的“贡献印记”:

一、税收:最主要的收入来源,与每个人“息息相关”

税收是国家财政收入的第一支柱(占比通常超过80%),其特点是强制性、无偿性和固定性。我们日常消费、工作、投资的每一个环节,几乎都在间接或直接纳税:

个人所得税:上班族每月工资超过起征点(目前为5000元/月)时,会由单位代扣代缴,这是最直接的“贡献”;自由职业者、稿酬所得等也需自行申报。

增值税:隐藏在商品价格中,比如买一件100元的衣服,其中约13元是增值税(由商家缴纳,但最终转嫁到消费者身上);在外就餐、加油、网购等,都包含这笔税。

其他税种:企业盈利需缴企业所得税,买房需缴契税,买车需缴车辆购置税,抽烟喝酒需缴消费税(“寓禁于征”的税种)……哪怕是学生买一支笔,也通过消费参与了税收贡献。

税收的用途覆盖全民:教育、医疗、社保、国防、基础设施建设(如公路、高铁)等,本质上是“取之于民,用之于民”的循环。

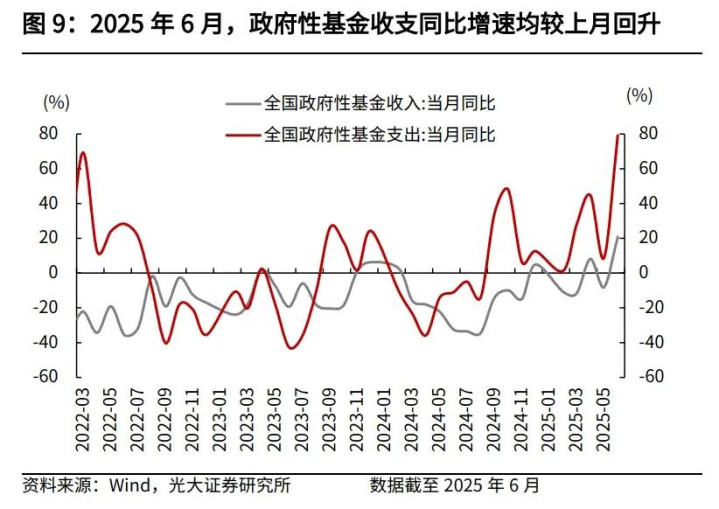

二、政府性基金收入:与土地、公共资源相关的“专项收入”

政府性基金收入是为特定公共事业设立的专项资金,土地出让收入是其中的“大头”(占比约80%),其他还包括彩票公益金、城市基础设施配套费等:

土地出让收入:房企通过竞拍获得土地使用权时缴纳的费用,最终会通过房价间接传导给购房者。这笔收入主要用于城市建设、征地补偿、保障性住房建设等,与城市发展紧密相关。

其他基金:比如乘坐地铁时缴纳的“城市公共交通运营补助资金”、彩票中奖时的公益金(彩票销售额的35%左右用于公益),都属于此类。

这类收入的特点是“专款专用”,比如土地出让收入多用于与土地相关的开发和民生项目。

三、国有资产收益:来自“国家家底”的分红与收益

国有资产包括国有企业、国有土地、矿产等自然资源,其产生的收益也是财政收入的重要组成部分:

国有企业利润上缴:像中石油、中石化、国家电网等央企,以及地方国企,会将部分利润上缴国家财政。比如2023年,中央企业上缴利润超2000亿元,用于补充社保基金、支持公共事业等。

国有资源有偿使用:比如矿山开采权拍卖、国有房屋出租、海域使用权出让等,企业或个人使用这些“国家所有”的资源时,需支付相应费用。

普通人虽然不直接参与国有资产运营,但这些资产的收益最终会转化为公共服务能力,比如国企承担的公益项目(偏远地区电网建设、低价民生商品供应等)。

四、债务收入:“提前预支”的发展资金,需未来共同偿还

当财政支出大于收入时,国家会通过发行债券筹集资金,即“债务收入”,主要包括国债和地方政府债券:

国债:由中央政府发行,个人、企业、金融机构都可购买(比如储蓄国债,安全性高,是很多人眼中的“稳健理财”)。国债资金多用于重大工程(如南水北调)、应对经济波动等。

地方政府债券:由地方政府发行,用于城市基建(如地铁、污水处理厂)、民生项目等,到期需通过未来的财政收入(如税收、基金收入)偿还。

债务收入本质上是“代际互助”——今天的建设资金,由未来的税收和经济增长来偿还,而每个人作为未来的纳税人或社会参与者,也间接承担着这份责任。

你的每一份“小贡献”,汇聚成国家的“大力量”

从工资单上的个税,到购物时的增值税,从买房时的契税,到购买国债的投资,甚至只是买一张彩票、坐一次地铁配资交流,普通人的日常行为都在以不同形式为国家财政“添砖加瓦”。而国家财政的支出,又通过教育、医疗、社保、交通等公共服务,反哺到每个人的生活中。这种“贡献与回馈”的循环,正是国家与社会共生共荣的体现。

配先查提示:文章来自网络,不代表本站观点。